借着丹寨万达小镇的东风,众多非遗项目的传承人正在不遗余力地挖掘民族文化的传承与技艺,并不断创新,让古老的手艺焕发出新的生命力。

偏僻的地理位置曾大大制约了丹寨的经济发展,但其悠久的历史和独特的民族文化又赋予了这个地区珍贵的文化宝藏。如今,丹寨人民在万达的帮助下摆脱贫困奔向小康,而那里丰富的非物质文化遗产也得到了更好的传承与发展。

借着丹寨万达小镇项目的东风,众多非遗项目的传承人正在不遗余力地挖掘民族文化的传承与技艺,并不断创新,努力将其与现代生活相融合。回归生活是非遗文创的生命力所在,让古老的手艺焕发出新的生命力,是众多非遗传承人的共同目标。

在丹寨,这个几年前还被贫困所累的小镇中,众多的非遗项目生机勃勃,百花齐放,它们正在全国、全世界面前自信地展示着自己独特而迷人的魅力。

潘玉华:回归生活是非遗的生命力

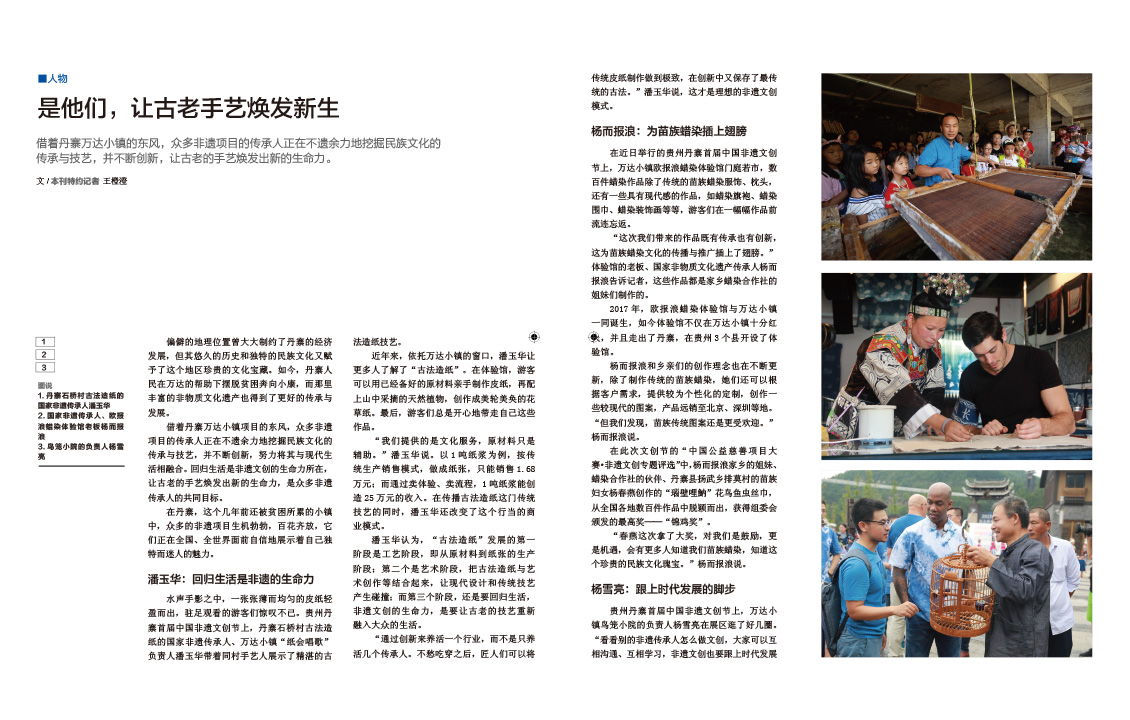

水声手影之中,一张张薄而均匀的皮纸轻盈而出,驻足观看的游客们惊叹不已。贵州丹寨首届中国非遗文创节上,丹寨石桥村古法造纸的国家非遗传承人、万达小镇“纸会唱歌”负责人潘玉华带着同村手艺人展示了精湛的古法造纸技艺。

近年来,依托万达小镇的窗口,潘玉华让更多人了解了“古法造纸”。在体验馆,游客可以用已经备好的原材料亲手制作皮纸,再配上山中采摘的天然植物,创作成美轮美奂的花草纸。最后,游客们总是开心地带走自己这些作品。

“我们提供的是文化服务,原材料只是辅助。”潘玉华说。以1吨纸浆为例,按传统生产销售模式,做成纸张,只能销售1.68万元;而通过卖体验、卖流程,1吨纸浆能创造25万元的收入。在传播古法造纸这门传统技艺的同时,潘玉华还改变了这个行当的商业模式。

潘玉华认为,“古法造纸”发展的第一阶段是工艺阶段,即从原材料到纸张的生产阶段;第二个是艺术阶段,把古法造纸与艺术创作等结合起来,让现代设计和传统技艺产生碰撞;而第三个阶段,还是要回归生活,非遗文创的生命力,是要让古老的技艺重新融入大众的生活。

“通过创新来养活一个行业,而不是只养活几个传承人。不愁吃穿之后,匠人们可以将传统皮纸制作做到极致,在创新中又保存了最传统的古法。”潘玉华说,这才是理想的非遗文创模式。

杨而报浪:为苗族蜡染插上翅膀

在近日举行的贵州丹寨首届中国非遗文创节上,万达小镇欧报浪蜡染体验馆门庭若市,数百件蜡染作品除了传统的苗族蜡染服饰、枕头,还有一些具有现代感的作品,如蜡染旗袍、蜡染围巾、蜡染装饰画等等,游客们在一幅幅作品前流连忘返。

“这次我们带来的作品既有传承也有创新,这为苗族蜡染文化的传播与推广插上了翅膀。”体验馆的老板、国家非物质文化遗产传承人杨而报浪告诉记者,这些作品都是家乡蜡染合作社的姐妹们制作的。

2017年,欧报浪蜡染体验馆与万达小镇一同诞生,如今体验馆不仅在万达小镇十分红火,并且走出了丹寨,在贵州3个县开设了体验馆。

杨而报浪和乡亲们的创作理念也在不断更新,除了制作传统的苗族蜡染,她们还可以根据客户需求,提供较为个性化的定制,创作一些较现代的图案,产品远销至北京、深圳等地。“但我们发现,苗族传统图案还是更受欢迎。”杨而报浪说。

在此次文创节的“中国公益慈善项目大赛·非遗文创专题评选”中,杨而报浪家乡的姐妹、蜡染合作社的伙伴、丹寨县扬武乡排莫村的苗族妇女杨春燕创作的“瑙壁哩魶”花鸟鱼虫丝巾,从全国各地数百件作品中脱颖而出,获得组委会颁发的最高奖——“锦鸡奖”。

“春燕这次拿了大奖,对我们是鼓励,更是机遇,会有更多人知道我们苗族蜡染,知道这个珍贵的民族文化瑰宝。”杨而报浪说。

杨雪亮:跟上时代发展的脚步

贵州丹寨首届中国非遗文创节上,万达小镇鸟笼小院的负责人杨雪亮在展区逛了好几圈。“看看别的非遗传承人怎么做文创,大家可以互相沟通、互相学习,非遗文创也要跟上时代发展的脚步。”杨雪亮说。

鸟笼小院是丹寨卡拉村最大的鸟笼生产企业在万达小镇开设的体验店。卡拉村是远近闻的鸟笼之乡,全村150多户,几乎户户会做鸟笼。但过去生产的主要是养鸟的鸟笼,赶集天村民们自己拿到集市上去卖,市场较小。

万达小镇开业后,杨雪亮的鸟笼生产公司受到市场启发,丰富了公司产品的类型。除了传统养鸟的鸟笼,还创作生产了鸟笼形状的灯饰、花篮等产品,尤其灯饰很受欢迎。

鸟笼制作体验也是一种创新。鸟笼小院提供已加工好的原材料,游客可以亲手制作,并带走制作的鸟笼。目前,亲子体验游、学生体验团等已成为公司的主要收入来源之一。

最近,杨雪亮还设计了一款鸟笼台灯书架,获得了不少客户的肯定。杨雪亮认为,非遗文创一定要和生活结合起来,“要兼具文化性和实用性。”

听说参加此次文创节的机构和个人可以免入驻费、免佣金、持续5年入驻人民日报文创平台,他想试试这个机会。“在传承的基础上,结合生活,贴近生活,我们的非遗文化才能更好地发扬光大。”杨雪亮说。

张红宇:让苗绣登上世界舞台

54岁的苗族妇女张红宇,是贵州有名的苗族刺绣手艺人和收藏家,也是丹寨万达小镇红宇刺绣陈列馆的负责人。此次文创节上,她展出了500多件藏品及产品,包括服饰、刺绣、银饰等各类苗族手工艺品。

文化程度并不高的张红宇深知“今天是网络的时代”,她打算下一步让大学毕业的儿子回来帮忙,帮助公司在网络上进行销售,进一步扩大苗族刺绣的世界舞台。

文创节上,张红宇参观了许多来自全国各地的非遗产品,让她印象深刻的有手工制作的靠垫和梳子等等,她打算找这些非遗艺人订一批货,然后带着这些产品和苗族的手工艺品去意大利、美国、日本等地参加工艺展。7岁便开始学习刺绣的张红宇,从小就随母亲外出做苗族服饰生意,20岁时就小有名气,并开始走村串寨收集民间刺绣品。1997年,张红宇带着收集来的各类苗绣,远赴北京贩卖,成功掘到了第一桶金。2008年她又成立了公司,带领家乡黔东南州台江、雷山、榕江、黄平等多个县的绣娘一起制作苗绣产品。

张红宇将一些收集来的珍贵绣品通过手工复制成新品,凭借精湛的刺绣技艺以及出众的走“绣”能力,把苗族刺绣卖到了全国乃至世界各地,推销到美国、法国、日本等国家和地区。“我们有很多产品设计得很好,在海外一定能受到欢迎。”张红宇说。

龙祝英:做民族特色作品才有意义

万达小镇龙艺绣品馆的负责人龙祝英此次带来上百件绣品参加文创展,这些作品都是家乡绣娘制作的。其中,几件传统绣法“破线绣”的作品细腻灵动,参观者们赞不绝口。

今年50岁的龙祝英是最早将苗绣带出苗疆、走出大山的那批绣娘之一,她七八岁开始学刺绣,24岁带着刺绣来到上海闯荡,43岁回到家乡发展,为苗族刺绣的传承和传播做出了自己的贡献。

在上海期间,龙祝英将苗族刺绣卖到了日本、美国等地,虽然不识字,但她常向上海博物馆的专家请教,学习各种刺绣图案的风格和变化,研究不同民族刺绣图案的异同点以及各种配色的效果等等,建立起了自己的审美和设计理念。

龙祝英说,她很少用现代的图案进行设计,因为据她观察,70%以上的客人更喜欢传统的、古老的苗族图案,“我们少数民族,还是要做民族特色的作品才有意义。”但她认为古老的图案可以放在新的物品上,例如现代服饰、坐垫、靠垫、杯套、杯垫等等。

目前,龙祝英正准备与广西大学、中山大学等教学研究机构合作,拍摄一套“龙阿姨苗绣课堂”视频课程。“我希望用这种方式让更多年轻人更方便地学习刺绣。”龙祝英说。

听说“妈妈制造”公益项目进驻丹寨,龙祝英很感兴趣,她希望有合作机会,能够帮助更多家乡妇女脱贫致富。